home |

|

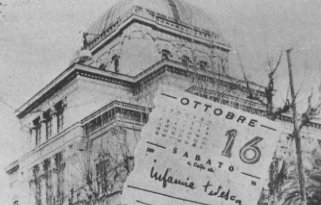

16 ottobre 1943

La deportazione degli ebrei di

Roma

La "soluzione finale" per gli ebrei romani arriva il 24

settembre 1943 con

l'ordine da Berlino di "trasferire in Germania" e "liquidare" tutti

gli ebrei

"mediante un'azione di sorpresa". Il telegramma riservatissimo è indirizzato al

tenente colonnello Herbert Kappler, comandante delle SS a Roma. Nonostante il colpo delle

leggi razziali, gli ebrei a Roma non si aspettano quello che sta per accadere: Roma è

"città aperta", e poi c'è il Papa, sotto l'ombra della cupola di San Pietro i

tedeschi non oserebbero ricorrere alla violenza. Le notizie sul destino degli ebrei in

Germania e nell'Europa dell'Est sono ancora scarse e imprecise. Inoltre, la richiesta

fatta il 26 settembre da Kappler alla comunità ebraica di consegnare 50 chili d'oro, pena

la deportazione di 200 persone, illude gli ebrei romani che tutto quello che i tedeschi

vogliono sia un riscatto in oro. Oro che con enormi difficoltà la comunità riesce a

mettere insieme e consegnare due giorni dopo in Via Tasso, nella certezza che i tedeschi

saranno di parola e che nessun atto di violenza verrà compiuto. Nelle stesse ore le SS,

con l'ausilio degli elenchi dei nominativi degli ebrei forniti dall'Ufficio Demografia e

Razza del Ministero dell'Interno, stanno già organizzando il blitz del 16 ottobre.

C'è una lapide sulla facciata della Biblioteca di Archeologia e Storia

dell'Arte a Via del Portico d'Ottavia, quasi di fronte alla Sinagoga. Ricorda che

"qui ebbe inizio la spietata caccia agli ebrei". Qui, in un'alba di 56 anni fa,

si radunarono i camion e i soldati addetti alla "Judenoperation" nell'area del

ghetto, dove ancora abitavano molti ebrei romani. Il centro della storia e della cultura

ebraiche a Roma stava per vivere il suo giorno più atroce. «Era sabato mattina, festa

del Succot, il cielo era di piombo. I nazisti bussarono alle porte, portavano un

bigliettino dattiloscritto. Un ordine per tutti gli ebrei del Ghetto: dovete essere pronti

in 20 minuti, portare cibo per 8 giorni, soldi e preziosi, via anche i malati, nel campo

dove vi porteranno c’è un’infermeriao», così Riccardo Di Segni, rabbino capo

di Roma, ha ricordato quella mattina del 16 ottobre 1943.

Alle 5,30 del mattino di sabato 16 ottobre, provvisti degli elenchi con i

nomi e gli indirizzi delle famiglie ebree, 300 soldati tedeschi iniziano in

contemporanea la caccia per i quartieri di Roma. L'azione è capillare: nessun ebreo deve

sfuggire alla deportazione. Uomini, donne, bambini, anziani ammalati, perfino neonati:

tutti vengono caricati a forza sui camion, verso una destinazione sconosciuta. Alla fine

di quel sabato le SS registrano la cattura di 1024 ebrei romani.

"Quel 16 ottobre -racconta uno degli scampati alla deportazione- era

un sabato, giorno di riposo per gli ebrei osservanti. E nel Ghetto i più lo erano.

Inoltre era il terzo giorno della festa delle Capanne. Un sabato speciale, quasi una festa

doppia... La grande razzia cominciò attorno alle 5.30. Vi presero parte un centinaio di

quei 365 uomini che erano il totale delle forze impiegate per la

"Judenoperation". Oltre duecento SS contemporaneamente si irradiavano nelle 26

zone in cui la città era stata divisa per catturare casa per casa gli ebrei che abitavano

fuori del vecchio Ghetto. L'antico quartiere ebraico fu l'epicentro di tutta

l'operazione... Le SS entrarono di casa in casa arrestando intere famiglie in gran parte

sorprese ancora nel sonno... Tutte le persone prelevate vennero raccolte provvisoriamente

in uno spiazzo che si trova poco più in là del Portico d'Ottavia attorno ai resti del

Teatro di Marcello. La maggior parte degli arrestati erano adulti, spesso anziani e assai

più spesso vecchi. Molte le donne, i ragazzi, i fanciulli. Non venne fatta nessuna

eccezione, né per persone malate o impedite, né per le donne in stato interessante, né

per quelle che avevano ancora i bambini al seno...".

"I tedeschi bussarono, poi non avendo ricevuto risposta sfondarono

le porte. Dietro le quali, impietriti come se posassero per il più spaventosamente

surreale dei gruppi di famiglia, stavano in esterrefatta attesa gli abitatori, con gli

occhi da ipnotizzati e il cuore fermo in gola", ricorda Giacomo Debenedetti.

"Fummo ammassati davanti a S. Angelo in Pescheria: I camion grigi

arrivavano, i tedeschi caricavano a spintoni o col calcio del fucile uomini, donne,

bambini ... e anche vecchi e malati, e ripartivano. Quando toccò a noi mi accorsi che il

camion imboccava il Lungotevere in direzione di Regina Coeli... Ma il camion andò avanti

fino al Collegio Militare. Ci portarono in una grande aula: restammo lì per molte ore.

Che cosa mi passava per la testa in quei momenti non riesco a ricordarlo con precisione;

che cosa pensassero i miei compagni di sventura emergeva dalle loro confuse domande,

spiegazioni, preghiere. Ci avrebbero portato a lavorare? E dove? Ci avrebbero internato in

un campo di concentramento? "Campo di concentramento" allora non aveva il

significato terribile che ha oggi. Era un posto dove ti portavano ad aspettare la fine

della guerra; dove probabilmente avremmo sofferto freddo e fame, ma niente ci preparava a

quello che sarebbe stato il Lager", ha scritto Settimia Spizzichino nel suolibro

"Gli anni rubati".

Per la prima volta Roma era testimone di un'operazione di massa così

violenta. Tra coloro che assistettero sgomenti ci fu una donna che piangendo si mise a

pregare e ripeteva sommessamente: "povera carne innocente". Nessun quartiere

della città fu risparmiato: il maggior numero di arresti si ebbe a Trastevere, Testaccio

e Monteverde. Alcuni si salvarono per caso, molti scamparono alla razzia nascondendosi

nelle case di vicini, di amici o trovando rifugio in case religiose, come gli ambienti

attigui a S. Bartolomeo all'Isola Tiberina. Alle 14 la grande razzia era terminata. Tutti

erano stati rinchiusi nel collegio Militare di via della Lungara, a pochi passi da qui. Le

oltre 30 ore trascorse al Collegio Militare prima del trasferimento alla Stazione

Tiburtina furono di grande sofferenza, anche perché gli arrestati non avevano ricevuto

cibo. Tra di loro c'erano 207 bambini.

Due giorni dopo, lunedì 18 ottobre, i prigionieri vengono caricati su un

convoglio composto da 18 carri bestiame in partenza dalla Stazione Tiburtina. Il 22

ottobre il treno arriva ad Auschwitz.

Dei 1024 ebrei catturati il 16 ottobre ne sono tornati solo 16, di cui una

sola donna (Settimia Spizzichino). Nessuno degli oltre 200 bambini è sopravvissuto.

Dopo il 16 ottobre 1943, la polizia tedesca catturò altri ebrei: alla

fine scomparvero da Roma 2091 ebrei. Uno dei momenti più tragici fu il massacro

delle Fosse Ardeatine; in queste cave di tufo abbandonate, fuori dalle porte della città

e contigue alle vecchie catacombe, il 24 marzo 1944 furono trucidati 335 uomini di cui 75

ebrei.

Roma fu liberata il 4 giugno 1944 e la capitolazione finale di tedeschi e

fascisti si ebbe il 2 maggio 1945. Nel 1946, le vittime accertate per deportazioni da

tutta Italia furono settemilacinquecento e quelle per massacri mille; gli abbandoni per

emigrazione, cinquemila. Dalla comunità di Roma, oltre ai 2091 deportati e morti,

mancavano alla fine della guerra anche molti emigrati. Nel biennio 1943-1945 le perdite

della popolazione ebraica in tutta Italia furono all'incirca 7750, pari al 22% del totale

della popolazione ebraica nel nostro Paese.

per approfondire: per approfondire:

Bibliografia

Bibliografia

L'oro di Roma L'oro di Roma

Testimonianze sul 16 ottobre 1943 Testimonianze sul 16 ottobre 1943

La partenza dei convogli dei

deportati La partenza dei convogli dei

deportati

Massacrate

gli ebrei di Roma: i documenti segreti Massacrate

gli ebrei di Roma: i documenti segreti

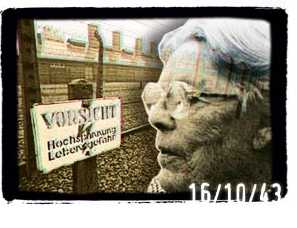

Nota: il manifesto ritrae Settimia Spizzichino ed è opera di Claudia Giacinti. |